Наверное, из множества фронтовых событий участник войны особенно запомнил то, когда впервые лицом клицу встретился со смертью. Оно осталось в памяти, как зарубцевавшаяся на теле рана, как неизвлеченный осколок.

Это было в сорок втором под Ржевом. О боях на подступах к этому небольшому городу чаще всего вспоминают, как об одном из военных эпизодов. Конечно, по своим масштабам их не сравнишь с другими известными битвами Великой Отечественной, но по ожесточенности, трагизму и неоправданным потерям они среди немногих.

…После месячного пребывания в запасном полку мы, семнадцатилетние подростки, в конце марта были направлены под Ржев.

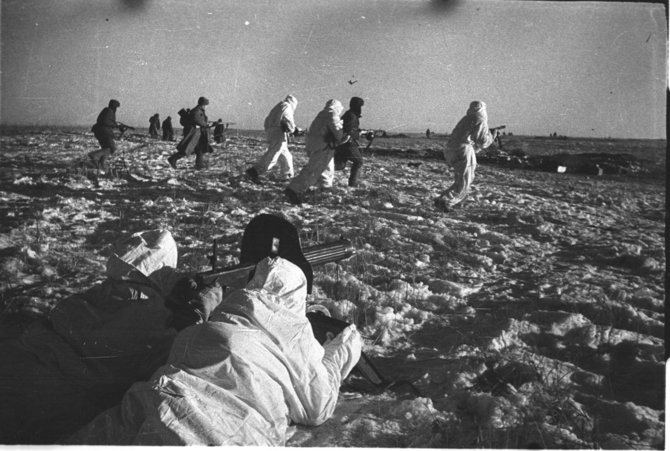

День провели в наскоро оборудованных укрытиях, вечером получили ужин и по две обоймы патронов, а за полночь рота двинулась на передовую. Исходным рубежом была ровная местность, не было ни траншей, ни окопов. Залегли цепью на голую землю, прихваченную за ночь ледяной коркой. До противника метров пятьсот — шестьсот. Наша задача выбить его из населенного пункта с несколько странным названием Дешевка.

Впереди нас, за мелким кустарником, сосредоточилось еще одно подразделение пехоты. Время двигалось медленно, пронизывал холод. Наконец, с нашей стороны один за другим прогремели несколько орудийных выстрелов. Как оказалось, это была артподготовка. Почти одновременно с неба взвилась красная ракета — сигнал к наступлению. Предрассветную тишину нарушили нестройные голоса команд, топот множества ног. Впереди все пространство разом осветилось ракетами. С вражеских позиций ударили сначала пулеметным, а затем минометным огнем. От разрывов задрожала земля, послышались стоны первых раненых, крики о помощи. Огонь противника был настолько плотным, что рота залегла. И никакого укрытия, кроме старых воронок, даже саперных лопаток не было под руками. Наступающие впереди в беспорядке повернули назад, смешались с нами. Теперь уже отходили кто как мог. Помню, слова с трудом бредущего раненого в голову солдата: «Третий раз ходим на эту Дешевку. Бросают, словно дрова в печку». На следующий день повторилось то же самое, и лишь затем наступление было приостановлено. Да и наступать, видимо, было некому: из семидесяти человек в нашей роте осталось чуть больше двадцати. В других подразделениях потери не меньше.

Вероятно, каждый участник войны живет с мыслью посетить когда-нибудь места прежних боев, поклониться праху навечно оставшихся там лежать товарищей. Не так давно удалось и мне побывать под Ржевом. От города до Дешевки двенадцать километров. В войну в ней не уцелело ни одного строения, сейчас в деревне около двух десятков домов, животноводческая ферма. Узнал и поляну, по которой весной сорок второго шли в наступление. Местные жители называют ее «смертной поляной». Рассказывают, что через год после отступления немцев они долго собирали на ней трупы наших солдат и офицеров. Во время земляных работ их находят и сейчас. Сначала братская могила была в деревне, затем останки перезахоронили в селе Полунине, ближе к городу.

В центре села, в белом кружеве стройных берез, обнесенный железной оградой — памятник воину. Здесь в общей могиле покоится прах более десяти тысяч солдат и офицеров. А всего под Ржевом погибло свыше семидесяти тысяч человек.

В. Смирнов.